Fin août 1913, Fernand abandonne Juliette pour quelques jours et part seul en voyage dans le sud. C'est son premier contact avec l'Afrique et le soleil. Ses textes parleront mieux que moi...

Avertissement : Tous les textes sont cités tels qu'ils apparaissent dans les carnets de Fernand. On a conservé l'orthographe, la syntaxe du document. Le vocabulaire de l'époque peut, au XXIe siècle, paraître parfois choquant. Lorsqu'il est difficile de lire l'écriture de Fernand, un (?) suit le mot qu'on devine parfois, mais qui peut aussi ëtre franchement illisible . Les illustrations sont celles de son carnet de notes

Samedi 30 août

"Pluie battante. Courses invraisemblables dans la boue pour un passeport qui, finalement, n'est d'aucune valeur. Achats divers. Je rentre fourbu et fais mes derniers préparatifs.

Chose curieuse, ce voyage souhaité pendant dix ans, économisé au prix de quels efforts ! Ce voyage, je vais l'entreprendre : Avignon, Arles, Marseille, Alger, Man, Blidah, Carthagène, Murcie, Tolède, Madrid, Avila, Burgos, Fontarabie, Bordeaux. Autrefois, le mot de Madrid seul me mettait des nostalgies d'inconnu au cœur et je vais à Alger, là où, vu mes ressources, je n'aurais jamais cru pouvoir aller si tôt. Cependant, je n'éprouve aucune joie. Dans chacun des actes de ma vie, il me semble être en-dessous de ma destinée. Le but atteint ou sur le point de l'être m'a toujours paru amoindri du fait même de son accessibilité. Cependant, si une cause imprévue était survenue, quelle peine j'en aurais éprouvée ! Je me souviens fort bien des réflexions contraires que j'ai faites dans l'auto qui me conduisait à la gare de Lyon : "Tu ne pars pas." - "Je m'en fiche, ma femme est là, que je laisse seule, à quoi me sert de faire le pigeon de la fable ?" - "Tu vas avoir un accident d'auto, un accrochage, une culbute." Sacrédieu ! Quel embêtement le premier accident au jour même où j'entreprends mon premier voyage conséquent. Ce serait jouer de déveine ! En fin de compte, ma tranquillité morale ne s'est retrouvée qu'à Orange, où le lever du soleil fut magnifique, frais, gai. Quel miracle : la pluie, qui m'a accompagné jusqu'ici, cesse soudainement pour laisser place au rêve que je m'étais fait du Midi."

"Le 31, je débarque à Avignon. Je me sens si seul ! D'ailleurs, dans tout le voyage [sic], cette impression ne me quittera pas. Je ne connaissais guère que les remparts de Tournai, Lille et ceux de Lorient. Ceux d'Avignon, si frêles, me déroutent un peu. Sont-ce de vrais remparts ? Dans mon ignorance archéologique, je deviens méfiant à la manière des paysans qui n'ont rien vu et je n'ose croire que ces fortifications ont été bâties pour autre chose que la parade. On les dirait moulées de staff. Comme pour une exposition. Une longue avenue. Le Cours probablement, puis le Palais des Papes. Autre impression ! Ici, on flaire la forteresse, la grosse machine défensive destinée à contenir toute la population en cas d'alerte. Je fais une étude du haut de la terrasse du Palais, le soleil frappe en rayons formidables, et leurs éclaboussures rejaillissent jusqu’au sommet d'un gros arbre. J'ai les yeux qui papillotent... mais comme il fait bon vivre et peindre ! Au loin, le Rhône coule, énorme sous le fameux pont que je vais voir. Quelle désillusion ! On n'y danse pas, mais deux Anglais scrutent l'horizon du côté de la tour crénelée où jadis fut enfermé, paraît-il, l'homme au masque de fer. Déjà des Anglais. Mais n'en suis-je pas un déjà au moins pour ma manière de voyager ? Je quitte Avignon. Je viens de faire assez vivement la visite du Palais des Papes. Vu, en compagnie d'un troupeau qui n'y comprend rien, les magnifiques fresques qu'on remet péniblement à nu, ces fresques ayant été entièrement recouvertes par cinquante ou cent couches de badigeon de lait de chaux. Un monsieur me prend à témoin du déshonneur qui entachera la gloire de Bonaparte pour un tel vandalisme... "et c'est la République"... "La République, proteste un jeune abbé qui promène un pensionnat de demoiselles, la République fait exactement la même chose depuis les expropriations religieuses ! des couvents, on fait des casernes."

Les fresques, dont certains morceaux laissent entrevoir les dessous très finis à la sanguine, sont de beaux morceaux de peinture décorative. J'aime surtout la chapelle privée, dont les murs sont comme fouillés, burinés par la couleur, sans cependant perdre de leur solidité."

Entrée d'Avignon

Arles :

"Je ne suis pas resté assez longtemps à Avignon et à Arles pour me faire une idée nette de ces deux villes. Cependant, je crois pouvoir affirmer que si la première est bourgeoise, la seconde est carrément paysanne. À Avignon, allées et venues de civils singeant Paris et de militaires qui plastronnent ; à Arles, dans les rues tortueuses des sarraus bleus boivent du vin blanc et entre temps jouent au cochonnet. Chose curieuse, non seulement je n'ai pas vu de jolies femmes, mais encore j'ai pu me demander ce qu'était devenu l'élément femelle [sic] de la population. Ce que je vois portant la robe ne me paraît pas mériter une classification de genre. C'est ce qu'on voudra. Je repense avec une certaine amertume au plaisir que j'ai parfois éprouvé à voir nos belles filles bien plantées des Flandres. Des mouches... des mouches ! Je me demande si l'ail absorbé par les habitants n'a pas une raison défensive contre cette calamité. Que faire de mieux que de donner un coup d'haleine bien aillée ? Vu les arènes, le théâtre antique, les Alyscamps dont on fait grand bruit et qui, à mon avis, sont des tombeaux sans intérêt. Le pays est blanc d'une poussière calcaire fine qui envahit tout comme de la neige. Le Rhône paraît bien frais et j'ai les pieds qui brûlent, hélas ! Somme toute, tout est en-dessous du rêve que je m'étais fait du Midi, d'Arles et des Arlésiennes (ce nom est si agréable à prononcer !)."

J'ai vu un recueil des lettres de Corot, une (?) qui m'a mis dans la joie. Corot écrivait :"Ma chère soeur, j'ai tellement goûté les délicieuses andouillettes que j'ai reçu d'Arras que je vous prierai de votre séjour là-bas pour..etc etc." tel Corot je veux avoir une saucisse dans ma correspondance. Pas vu un seul cochon à Arles et cependant n'y a-t-il pas du saucisson d'Arles ?

Je m'embarque au crépuscule pour Marseille. Je salue en passant Tarascon, dont je vois au loin la massive et lumineuse forteresse. Je pense à Daudet. Retard d'une heure. Je proteste avec des gens du nord contre le midi, éternelle querelle de tempéraments si dissemblables. En route, nous avons mis deux heures pour faire 37 kilomètres. A coup sûr, nous ignorons dans le nord les douceurs dues au farniente conscient. A la gare querelles, cris, jurons. Aucun visage souriant. Où gîte donc la bonne gaieté du midi ? Depuis ce matin, je n'ai vu qu'un bon visage riant, celui d'un jardinier qui, en balayant largement dans un square d'Avignon, m'a enveloppé de fine poudre blanche en me disant "poudré dé riss". Nous avons ri ensemble, le nord et le midi, en bons camarades."

Marseille, hôtel Beauvan, rue Beauvan :

"Chambre agréable - Bouillabaisse chez Bassot, suivant l'us, le tout très aillé et je déteste l'ail, c'est bon cependant et j'en remangerai demain."

Marseille rue Bonneterre

1er septembre

"Je m'éveille joyeux, l'ail a passé magnifiquement, pas de punaises...Pas de punaises : Ah ça ! qui donc m'avait parlé du midi ?

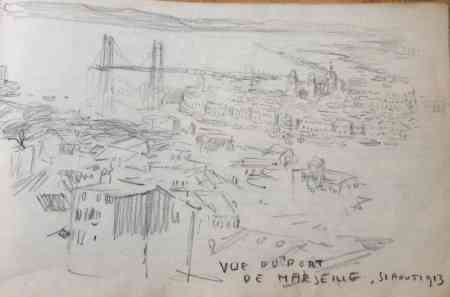

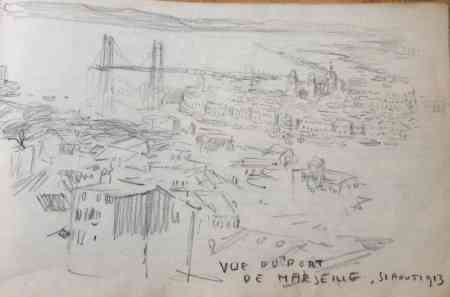

Vu le vieux quartier. Des épiceries, des fruiteries, des poissonneries, dont les flancs regorgent de marchandises et qui débordent sur les trottoirs, sur la chaussée. On se faufile parmi ce prodigieux déballage de victuailles. Quelles richesses ! Au premier, au second, au troisième de chaque maison, des draps, des loques immondes aux couleurs éclatantes flottent au gré du vent au-dessus des opulences culinaires. Quelle hygiène ! Mais qu'importe, le soleil purifie tout au plus grand bonheur des yeux, au plus grand bénéfice de l'artiste qui se promène et entasse ces rutilances magnifiques dans sa besace à souvenirs. Té, me voici dans la ville de Marius. Ce bon Marius-type n'existe, ma foi, que dans le crayon de Caran d'Ache. Singulier pouvoir du talent, qui peut donner arbitrairement et sans contestation possible un type définitif au Marseillais, le Marseillais-né n'existant pas. Quelle race resterait pure dans ce flot cosmopolite constamment renouvelé ? L'Italie, l'Espagne, l'Afrique, l'Orient tout entier ont envoyé ici l'élément le plus actif, le plus remuant de sa population, le marin... Marseille me paraît être livrée aux productifs combats du sexe..., une race pourrait-elle surgir de ce "déracement" ? J'ai beaucoup regardé les voiles latines, nouveauté pour moi. Le port est toujours ce qui m'intéresse le plus. Je resterais dix heures devant une barque qui appareille, alors qu'il me faut deux minutes pour voir l'énorme paquet de Notre-Dame de la Garde, gloire marseillaise. Monté au faîte, panoramas inouïs, au sud la mer, le château d'If, à l'ouest les ports, au nord le moutonnement des contreforts des Alpes. Au loin là-bas, à l'ouest, d'énormes panaches de fumée indiquent un incendie de forêt. Qu'il fait bon d'être libre, inactif, sans remords, et de saouler ses yeux de mille choses nouvelles !"

Vue du port de Marseille

Marseille, 2 septembre

"Je me réveille malade : coliques, vomissements. Vais-je pouvoir partir ? Mon paquebot via Alger part à une heure. (...) Vers onze heures je me décide à me faire conduire au bateau. (...) Je vais décidément tout à fait mieux et si j'ai encore quelque serrement au ventre, je dois l'attribuer à l'émotion : je pars pour l'Afrique ! Quelle chose incroyable, je pars pour l'Afrique ! Il a fallu démarrer pour que cette idée m'entre définitivement dans le crâne : "je pars pour l'Afrique". Je parcours par pensée le chemin fait depuis mon séjour à Bruxelles en 1898. À ce moment, j'étais graveur contre mon gré, toute ma force de vie s'accumulait dans un sentiment de révolte contre ma vie sédentaire, mon horizon borné. J'avais des rages désespérées, des projets de fuites vers des lointains. En quinze ans, après de multiples efforts, j'arrive à aborder à peine le rêve magnifique que je faisais de ma vie et voilà que j'y crois à peine... quelle tristesse !"

Le château d'If

Bateau, 2 septembre "Ville d'Alger"

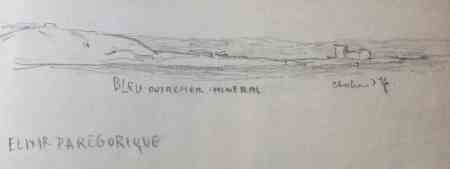

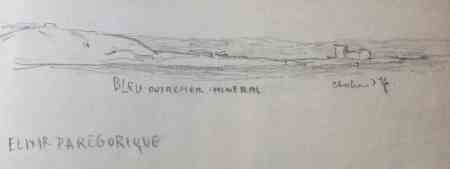

"Le "Ville d'Alger" est un paquebot récemment remis à neuf après un accident qui a failli arrêter sa belle carrière de 27 ans. Je suis unique passage dans une excellente cabine, loin des chaufferies. J'apprends qu'on entasse des trois et quatre passagers dans des cabines chaudes contiguës aux machines. Aucun d'eux, d'ailleurs, n'y dormira, chaque voyageur dans ce cas préférant faire son camp d'une nuit sur le pont ou à la cantine. Connaissances vite faites. Trois Provençaux qui s'en vont à Tunis pour y acheter un vieux navire ; un Lyonnais qui fait penser à Gnafon (?) pour son esprit aussi rigolo que lourd, et un jeune homme nobliau dégoûté du tennis qui va chercher fortune à Casablanca. Jeune fat qui pratique agréablement tous les arts... qui chante faux comme un jeton et qui n'a cessé de le faire pour nous charmer la nuit. Je le fuis à 11 ½. La mer est d'huile comme la cuisine. A une heure, le steward vient fermer le hublot, un grain semble se préparer au loin vers les Baléares ; il paraît que ce grain est de toutes les traversées, comme la vigilance du steward d'ailleurs. A vrai dire, on roule et on tangue un peu vers 2h, je me lève courageusement vers 2 ½. pour voir les Baléares. C'est un bateau de la compagnie que j'aperçois, dans mon demi-sommeil je prends ceci pour cela, mais ma conscience de touriste est satisfaite. Je m'éveille à 5 ½. une heure après être passé en vue des Baléares. Le second jour du bateau est aussi vide et aussi bienheureux que le premier. Quelle merveilleuse chose que la mer ! Celle-ci me pénètre moins que l'océan, elle n'a pas cette odeur forte et sauvage, sa couleur bleue un peu bonbon est moins impressionnante que la grande émeraude de Penmarc'h. Elle est belle cependant, se creusant en fortes murailles mouvantes sur les flancs du paquebot.

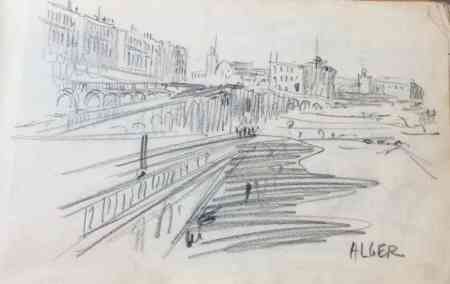

Je ne sais rien de plus beau jusqu'ici que l'entrée dans le port d'Alger. Déjà à quelques lieues, une ligne de fortes montagnes apparaît. Nous arrivons avec quatre heures de retard.

Toute la petite population court sur le pont. Avide du spectacle unique, j'ai rencontré un vieux juif algérien qui, cent fois, avait fait la traversée et qui, cent fois, y avait trouvé une émotion grandissante. Il est six heures, le soir vient, une dernière lueur éclaire les arcades blanches du port à triple étage. La mer semble coulée de bronze et de goudron, le ciel va du vert tendre, du vert pastel au cadmium rouge le plus intense.

Cette nappe d'air incandescent jaillit d'une boule-globe énorme d'un vermillon amorti de carmin. Le soleil maintenant sans force à répandre tout son éclat dans le ciel immense. Ce n'est plus lui mais sa place, le trou rond de velours rouge qu'il occupait tantôt que l'on croit voir. Je quitte ma plume qui fait du lyrisme de mauvais goût ce soir"

3 sept 1913

"Un incendie éclate au moment où le bateau va accoster. Mille choses me sollicitent à la fois. On m'avait dit qu'une nuée de porteurs arabes venaient en barque à l'abordage, on m'avait dit : "regardez à droite, vous verrez", on m'avait dit... Je vais au plus pressé, l'incendie a pour moi un mystérieux attrait ; irrésistiblement, je vais au feu où que je sois. Je m'informe : c'est un entrepôt de tonneaux à Mustapha. Hôtel puis galopade vers Mustapha. Longtemps, j'ai regardé brûler des centaines de tonneaux, sans perdre un instant l'intérêt du spectacle. Au retour, me suis aperçu que les filles sont jolies à Alger ! Comment dormir ? Il fait chaud. Je flâne longtemps et me couche en maudissant ma vertu."

Le 4 septembre 1913.

"Visite de la Kasbah. Les rues sont restées dans leur note orientale. Je m'emballe, mais avec une gêne ; comme il est pénible d'entendre seriner sur un orgue les chants aimés, par anticipation, les expositions m'avaient, avec leurs rues du Caire, défloré la Kasbah. Ou dans une rue sordide qu'escaladaient deux ânes porteurs d'immondices, une mosquée discrète. J'examine ce coin sans y pénétrer. Le charme vient jusqu'à moi et me donne meilleur souvenir que si, en bon Anglais, je l'avais visité de fond en comble. Mangé figues de barbarie qu'un Arabe épluche avec dextérité. Vu bordel mauresque : les femmes sont avachies, elles ne s'offrent pas ; elles restent là, les bras écartés pour ne pas salir leurs vêtements et leurs yeux à longs cils font penser à quelques primitives icônes. Les Arabes ont tous les mains rouges. C'est le Ramadan et je suppose que cette terre rouge dont leurs mains sont teintes les protège physiquement et moralement du contact infidèle. Sous les arbres, près du fort, je suis surpris par un sifflement. J'entendrai ce même bruit au jardin d'Issaï (?) Ce sont, je crois, les arbres qui expulsent leur résine par quelque fissure. Le climat d'Alger étant admirable et le croisement de cinq ou six races faisant de l'Algéroise une femme admirable, les mœurs sont faciles, j'entends dire que le mot cocu n'a plus ici le sens qu'on lui prête autre part. Tout le monde étant cocu à Alger, il serait plaisant qu'il y eût encore quelque ridicule à l'être. Ce que je puis présumer des facilités sexuelles à Alger me rappelle celles d'Anvers où, dans chaque boutique, une madone éclairée a giorno protège des œillades faciles des jolies vendeuses. Mes bottines, vu les prétoires (?) qu'elles salissent prennent un aspect de jeunesse dont je ne les aurai pas crû capables. En compagnie de deux jeunes qui gens dont un porteur d'un appareil photo, je rencontre deux ouli naïls (?) de quelque maison Tellier en ballade :"Fais photographie". L'opération est vite faite. "Donne quelque chose" Main tendue par l’aînée qui a peut-être 15 ans. Le photographe y dépose 20 sous. Je trouve la somme exagérée et lui dis. Les ouli naïls (?) la trouve mince car bien qu'il fut stipulé que la pièce était pour deux,la plus jeune vient demander sa part. "Ton amie te la donnera" -"Je ne donnerai rien du tout, donne pour l'autre. Je garde pour moi. Donne tu es beau". -"Non"- "Sale vache ! ". Plus loin nous les rencontrons à nouveau, elles rient toutes deux en croquant des gâteaux,qu'elles viennent d'acheter. Elle s'entendent admirablement et l'égoïsme tranquille de tout à l'heure est d'une haute science."

Rue Pompée Alger

5 septembre, Alger

"Je n'ai rien fait hier que me promener et voir. Aujourd'hui, j'ouvrirai ma fabrique à souvenirs. Ma boîte en bandoulière, je vais au port : deux pochades, dont une par un crépuscule radieux. Un grand bateau appareille pour l'Amérique, il va à Rio de Janeiro. Que ne suis-je avec ma femme parmi ces hommes minuscules juchés sur le pont et qui vont se payer le remède aux nostalgies des lointains. Peut-être n'y en-a-t-il pas un parmi ceux-là qui parte avec bonheur. Le bateau est un cargo qui fera cinq semaines de mer. Des centaines de barques y portent des passagers, des fruits, des légumes et ce mouvement a des rutilances de couleurs dont je garderai un ineffaçable souvenir. Promenade le soir en compagnie de F. dans les sinistres passages de l'Amirauté (?). Nous y cherchons à coup sûr des émotions, des ombres inquiétantes dans l'obscurité ; à Anvers ou au Havre nous aurions été détroussés trois fois. Je prends un croquis sous une voûte aux voussures fantastiques. Visité cet après-midi le palais du gouverneur. C'est une ancienne résidence du Bey. Petite résidence d'été. On y fait des travaux assez considérables. De la première demeure, il restera peu de traces. Je n'en éprouve aucun ennui d'artiste, l'art indigène ne m'emballant pas. Je lui trouve un air camelote, une figure de plâtre peint à laquelle je ne puis pas me faire. Pris un énorme plaisir à la visite du jardin d'Issaï. J'admire tout simplement, n'ayant aucune ignorance pire qu'en arboriculture. Au retour, vu sur la route un troupeau harassé. Les bêtes ont l'air saoules et marchent péniblement vers l'abattoir ; un indigène, l'air dispos malgré la route qu'il a faite, frappe sans relâche. Une pauvre vache qui titube lui envoie une ruade ; le sang coule, sans souffrance apparente, sans un cri de colère, il quitte son troupeau et lave sa blessure dans une fontaine proche. Au galop, il rattrape son convoi, cherche un instant la bête qui l'a frappé, l'empoigne et, durant cinq minutes, lui inflige une terrible correction. L'indigène a la rancune raisonnée, elle attend son échéance pratique. Demain, départ pour Blidah."

6 septembre, Blidah

Train de matin, connaissances vite faites sur le parcours. En pays étranger, je sais aisément lier conversation. Changement de train pour Chiffa. Je vais aux gorges célébrées par Fromentin. On m'a fourni de mauvaises indications. Les gorges sont à dix kilomètres de la gare. Il fait une chaleur sourde. J'avise une voiture de fermier, près de qui je me renseigne. Il m'indique vaguement la route à suivre et fouette son cheval dans cette direction. Je maugrée d'un tel manque de charité. Dix kilomètres sont vite avalés, mais ici c'est en partie dans la montagne qu'il faudra les faire seul et, de plus, dans un pays que je connais à peine et m'inquiète un peu.

Des Kabyles, de loin en loin, trottinent ou, du moins, paraissent trottiner, leurs longues jambes émergeant de part et d'autre d'un tas de colis sous lesquels se distingue à peine un âne. Des colis habillés de jambes et d'un grand chapeau haut de forme en paille, voilà la silhouette des centaines "Kabyles-ânes". 4 kilomètres : une plaque du Touring. J'en éprouve une inquiétude, mais aussi un vague ennui. Une plaque du Touring, ici ! Je suis sur la bonne route, encore 8 kilomètres. Bonne route ! Blanche, large, bordée d'arbustes par instants. Traverse plusieurs oueds desséchés. Peu à peu, la pente s'accentue, les ravins deviennent majestueux, des cactus énormes ont remplacé les arbustes. Pas d'ombre. Je passe près d'un rendez-vous d'Arabes. Salut. Cent pas plus loin, un bruit de course me fait me retourner. C'est un Arabe qui vient m'offrir des figues, cinq.

Quelques-unes sont un peu écrasées ; ses mains sont sales. Tant pis, j'ai soif. Je me régale : "Combien tes figues ?" "Ce n'est rien." - "Tiens, voilà quatre sous." - "Donne encore." - "Dis donc, tes figues sont plus chères qu'à Paris ?" - "Ce n'est pas pour les figues, c'est pour moi, du pain." C'est touchant ! Cet homme n'a rien et au fond, dans son cœur, aurait voulu me faire un cadeau. Il paraît navré d'user des constatations qu'il fait sur nos réciproques états de fortune. Ces gens sont foncièrement bons et j'ai remarqué à Alger, en maintes occasions, des manques de délicatesse à leur égard.

« Allez fous l'camp d'là . » L'arabe se retourne et d'un air résigné : « Oui Moussi, toi as raison » (celle du plus fort).

J'arrive au lieu-dit "ruisseau des singes", à gauche de la route, à 70 mètres dessous, l'oued desséché. Pendant les crues d'hiver, le mugissement du torrent doit être impressionnant. À droite, les flancs boisés de la montagne. C'est là qu'un ruisseau dégringole hâtivement. Les abords sont peuplés de singes. C'est une des trois colonies venues on ne sait d'où en Algérie. Durant tout l'après-midi, j'ai regardé mes amis les singes. Vu un exemple de sociabilité : un jeune singe aplati sur le dos d'une guenon, promenade ; tout à coup, rencontre, grimaces entre les deux singes. Ah, ah ! voilà la bagarre ! Pas du tout, le petit descend d'une des croupes et monte sur l'autre, vers des ailleurs. J'ai vu ce manège se répéter plusieurs fois. Les singes aiment leurs petits, mais semblent aimer tout autant leurs anciens petits cousins.

Retour à Blidah, coucher de soleil admirable. Concert municipal. Délicieuse audition pendant la retraite militaire d'un instrument de musique qui m'était inconnu. C'est une sorte de bombarde : la manoula ou maloula. Départ 10 ½ .. Sommeil, dormi jusqu'à Oran, où j'arrive à 7 ½ . matin. Aucune impression particulière à Blidah, ville militaire très agitée le soir sur la grand-place, cris de manilleurs (?). Boîtes sur boîtes."

Gorges de la Chiffra

6 septembre, Blidah

"En débarquant à Blidah, je me suis installé dans une guimbarde qui fait la navette entre la gare et la ville distantes de neuf bons kilomètres. (...) Aucune autre impression à Blidah que la joie d'être dans un pays nouveau qui m'apporte, je le sais, mille souvenirs inappréciables à leur réception, mais qui, par la suite, me visiteront mystérieusement. Au moment où j'écris ces lignes, les souvenirs de ce genre me reviennent en foule à propos d'Alger. Ce départ d'un transatlantique pour Buenos-Ayres. L'ai-je revu, ressassé depuis cet admirable coup d’œil d'un port oriental en mouvement. J'étais assis sur mon pliant au bord de l'eau, qui se trouvait à cinq pieds en contrebas. Frôlant mes chaussures, la grosse patte brune d'un marinier s'amarrait à quai. Son turban suivant les mouvements imprimés par la barque apparaissait, disparaissait, semblable à de gros fruits dorés. Plus loin, une barque bleu pâle bondissait sous la godille d'un Arabe richement vêtu d'une tunique brodée de dorures. À gauche, une voile latine fichait sa pointe de bambou dans l’œil sanglant du ?? de l'amirauté. La mer était d'un bleu vert, sans cesse contrariée par la marche zigzagante de cent ou deux cents canots chargés de colis bigarrés. Elle semblait à chaque sillon creusé mettre des teintes nouvelles à sa palette, cependant infiniment complète. Et puis là-bas, le mastodonte dont la sirène hurlait, les fourmillements lilliputiens des hommes à sa poupe et la fumée d'un noir d'encre des deux petits steamers accrochés à ses flancs. Tout cela pénétrait l’œil, se vrillait dans la case des souvenirs, préparant de longue main les nostalgies futures. Dieu ! qu'elles sont bonnes les nostalgies. Ces revenez-y vers un moment de la vie sont meilleurs que l'instant lui-même. Car je me souviens, j'étais si seul, loin de ma femme, qu'un vague ennui me pénétrait. Singulière dualité. Vous repoussez ceci, et lui vient à vous, s'incruste et prend une place d'autant plus grande que vous la lui faisiez plus petite... Les heures mornes de vague ennui m'ont toujours paru être les meilleures heures passées en voyage. Car tandis que la possession est active, rapide, s'épuisant dans sa jouissance momentanée, l'autre qui la remplace à des heures paraissant moins propices envoie de longues ramifications qui se greffent sur des sentiments ayant déjà au fond du cœur leurs droits de cité.

Oran - Je devais faire une nuit complète dans un train que d'avance je prévoyais vide et, horriblement fatigué, je me promettais un sommeil de marmotte. Quelle déception ! Le train archi-bondé, j'erre, d'un wagon à l'autre et je finis par découvrir une place de fortune dans un compartiment entièrement occupé par une jeune femme et trois enfants. Nous lions connaissance. C'est une femme d'officier. C'est la quatrième fois qu'elle change de garnison en deux ans. Je songe aux embusqués célibataires et pistonnés dont la carrière n'offre pas de tels ennuis. Egalité républicaine. Le jour se lève enfin sur la campagne oranaise. J'avais entendu à Blidah donner maints renseignements sur le climat oranais, qui est aride et brûlant.

Et ce n'est pas sans étonnement que j'avais appris aussi que les gens de Blidah ignoraient Oran. Quand on voyage, on ne se rend pas bien compte que les gens d'un tel endroit ne connaissent généralement pas leur pays entier. Cependant, je suis belge et si j'ai voyagé déjà assez loin, j'ai négligé de connaître Gand par exemple.

L'Oranais est sec, du chaume, des cactus géants en masse. Des palmiers excessivement hauts et sur lesquels, comme en Espagne, poussent deux ou trois feuilles dont une pointue au centre.

Arrivé à Oran avec l'ennui de n'avoir pu ouvrir ma valise, d'être dans ma sueur de la veille et de n'avoir pas un sou en poche. Un nègre me crie "Hôtel Victor" et empoigne ma valise. Je le laisse faire. L'Hôtel Victor m'a été signalé, je crois. J'explique à mon nègre l'ennui dans lequel je suis. J'ai un interlocuteur intelligent et d'une roublardise inquiétante. J'aurais préféré un nègre moins subtil. Celui-ci a l'air de me dire "bon, bon..., on sait, tu es sale, ta valise est bien belle, ne te fais pas prendre, c'est l'essentiel." J'ai cru remarquer que les gens de couleur assimilent mieux les vices que les qualités des blancs. Oran, Hôtel Victor : nouvel interrogatoire, je suis décidément louche avec ma mine poussiéreuse, fatiguée. On décide enfin de me trouver un serrurier. Deux heures d'attente ; il arrive enfin et je puis m'habiller proprement. Descente en ville à la recherche du port. Dans une ville maritime, ce sera toujours mon unique préoccupation : gagner le port. N'est-ce pas, d'ailleurs, plus intéressant qu'un fade monument ? Ici, il est loin et une course de quarante minutes dans du sable chauffé à blanc n'est pas un prix trop grand pour l'admirable coup d’œil dont je m'enthousiasme."

Fin du journal....

Dommage car le voyage n'est pas fini !

Heureusement on trouve ailleurs, dans les affaires d'ALO, un carnet où des notes ont été prises au fur et à mesure du voyage. La narration est moins littéraire mais nous permet de suivre la progression du peintre.

Deuxième journée à Blidah

"Courses inutiles au consulat espagnol. Pris un passeport pour la place (?), j'insiste pour la signature : c'est bien le diable que ces braves gens prennent cette petite peine après que j'en aie pris tant. Compagnie Transatlantique : des tas d'émigrants. poireau. Traînerie délicieuse dans le port, vu un magnifique effet de lumière ; essai à l'hôtel pour le reproduire : nul.

Départ sur le "Duc d'Aumale", 11 h du soir - Courses lugubres dans l'orage parmi les tonneaux, les caisses, etc. D'énormes éclairs zèbrent le ciel entier d'un bout de l'horizon à l'autre. Les montagnes énormes qui entourent Oran s'illuminent et ciel merveilleux. Je songe tristement au non moins merveilleux mal de mer qui va me prendre. Le vent, l'orage et le "Duc d'Aumale" qui est haut, il y aura du roulis. De la pluie à Oran ! Tout à l'heure, au restaurant, les gens se sont levés de table pour regarder les premières gouttes. C'est sensationnel, il n'avait pas plu depuis mars et l'on n'attendait pas d'eau avant la Toussaint. Les souliers qu'on soigne tant sont tout crottés. À Oran aussi on cire et recire. C'est par désœuvrement que les gens se prêtent à cette cérémonie... on laisse prendre son pied et le tour est joué, ça blink, c'est deux sous. Il me semble, vu le nombre de gens bourgeoisement cossus qui se baladent en foule sur le cours, qu'il y aurait quelque chose à faire pour un artiste à Oran - Exposition, leçons en hiver... quelques mois à passer agréablement : j'écrirai à ce propos au consul de Belgique.

Je prends possession du bateau ; une dame passagère de deuxième (seule passagère, d'ailleurs) proteste parce qu'on lui demande son âge. Je descends pour la voir : elle doit avoir 55 ou 60 ans. Elle se rue sur moi... je fuis. Départ : une petite émotion, je quitte l'Afrique et dans quelles conditions ! Il pleut, il tonne, qu'est-ce que je vais prendre en mer !"

Carthagène

"J'arrive à Carthagène. Je me suis éveillé à 6h, après avoir dormi comme un loir... Je me rappelle cependant m'être réveillé par un affreux cauchemar : nous sombrions et j'entendais les cris poussés par les passagers sur le pont. Réflexion... c'est curieux, je ne pensais pas que nous étions si nombreux sur le bateau. Quelle foire ! je regarde la ceinture de sauvetage, j'attends, j'écoute : plus rien, je me rendors.

Carthagène : me voilà en Espagne ; les montagnes se silhouettent fort comme en Algérie. Coup de canon : un vieux bâtiment espagnol salue l'escadre anglaise mouillée hors le port. Quelle triste impression ! De la boue épaisse, un ciel bas et humide. Je parcours vivement les rues. Je cherche la poste. Bonne lettre mais ouverte... déjà la camarra negro ? Premiers essais du dictionnaire, qui ne rendent pas. Je jure de ne pas prononcer un mot d'espagnol ! On n'est pas du tout aidé ; les gens vous regardent avec des yeux ronds. C'est là, près du port, que le père de Don Quichotte a vu le jour : je me réjouis de cette trouvaille inattendue. Route de Carthagène à Murcie. Rien : la Sierra, la Sierra, toujours la Sierra. Près des gares, de grands cactus comme en Afrique. Voyage en compagnie de la garde civile. J'étudie le costume, fort rigolo, surtout la coiffe en toile cirée qui tient du bolo et du "petit chapeau"."

Murcie

"Monté dans un coche de forme bizarre, arrivée dans un hôtel plus bizarre encore. Hôtel de l'ordre dans les prix assez doux. Je ne suis pas fâché de mon choix. Patio magnifique à l'espagnole. Sur le patio, l'administracion, le pelluqueria, l'entrada del cafe et plusieurs ouvertures encore, toutes avec enseignes rouge sur fond blanc ; au milieu, escalier monumental avec voûte et devant l'ancien jet d'eau transformé en jardinière. Toilette, puis déjeuner. Le garçon ne connaît par un traître mot de français, je lui affirme "pensionné". Il me sert et je mange de fort bon appétit (je n'ai rien pris depuis hier 7h et il est 2h.) J'apprends que les repas ont lieu à 2 ½. et 8 ½ et que même certains magasins ouvrent de minuit à 7h du matin. C'est un aviateur en exhibition ici qui me donne ces renseignements. Il se nomme Menzel ; échange de cartes.

Rencontré ensuite un M. Cavaroc de l'Hôtel Drouot : reéchange de cartes et impressions. Nous accusons les romantiques de nous avoir conté des blagues sur la España.

Ma chambre donne sur une fort jolie rue à l'espagnole. J'apprends que d'ordinaire elle est entièrement couverte de toiles. Mais il pleut par intermittence et je maudis ma malchance. La visite de Murcie est vite faite : toutes les rues se ressemblent, s'enchevêtrent et je me perds plusieurs fois, chose rare. Cathédrale, visite, aperçu des splendeurs religieuses en Espagne. Le Segura est une pauvre petite rivière qui prend le nom de fleuve, peut-être parce qu'elle se jette dans la mer. Pas de costumes ; le marché renseigné dans le Baedeker est une blague, je patauge dans une boue gluante mais je ne vois rien que les ânes qui, ma foi, sont fort jolis avec leur harnachement rouge et leurs grands paniers en bissac sur le dos. Les hommes, comme en Afrique, forment le supplément de bagages, mais montent hors selle, sur les paniers, leurs jambes ballantes. Un jeune gamin, le soir, me parle longuement. J'entends le mot "gompa" (?) ; je (mot illisible) et renonce une fois de plus, supposant bien que ma femme, au retour, m'en saura gré. Décidément, la posada de l'hôtel est ce qu'il y a de plus chic. Je prends des cafés et me prélasse dans ce milieu si nouveau pour moi. Je pense que cet hôtel est construit sur un ancien palais ou tout au moins sur une ancienne authentique et riche posada. Départ de Murcie. J'y oublie mes kneipp (?) de 12 francs, j'enrage, mais que faire ? Trajet en dix-huit heures de Murcie à Tolède. Pendant cinq heures, le train traverse un véritable désert, c'est la Sierra. C'est pour la voir que je me paie cette corvée. La Sierra est imposante : au loin, un pic neigeux, le premier que je vois. Arrêt à Chinchilla, autres arrêts à Alcazar et à Castillejo. Nuit mouvementée de changements de trains. Rencontré des Français se rendant à Cordoue et qui ratent leur correspondance à Alcazar parce que notre train a 2 ½ de retard. Comme le fait est courant, les voyageurs étrangers seuls s'en émeuvent.

Les autres sortent leurs couvertures et s'endorment sur les bancs de la salle d'attente jusqu'au prochain train, en l'espèce 12 ¾ plus tard. Autre coutume des trains espagnols : on se fait des visites de wagon à wagon pendant la marche, qui est parfois impressionnante dans les descentes. Voyage entre Murcie et Chinchilla avec des gardes civiques (voir plus haut) ; ceux-ci astiquent leur flingot puis plantent tout là (voir leur sacoche bourrée de papiers administratifs) et disparaissent pour sept ou huit stations. Quelle confiance !"

Chinchilla

Buffet ; je mange rapidement ; on me sert d'ailleurs un mets à l'espagnole d'un goût bizarre. Je me repais de raisins et de pain.

Tolède

"La ville des bonnes plumes. J'inscris ceci au moment du départ et je quitte Tolède à regret. Quelle admirable ville ! Quelles richesses ! quelles splendeurs et aussi quel charme intime, prenant, délicieux ! Je dois avouer qu'en dehors du plaisir que j'ai de revoir ma femme - les miens puis-je dire puisqu'elle est deux maintenant - je resterais bien quelques jours de plus à Tolède. Chaque rue est un musée, chaque maison a sa merveille. L'hôtel, pour commencer par le home, est de troisième ordre, cependant aux murailles sont suspendus des objets dont s'enorgueilliraient certains collectionneurs. Ma chambre même, dont le lavabo est infect, a une armoire genre commode que j'emporterais volontiers. Qu'ai-je vu ici ? Tout et rien, car j'ai la tête farcie de tant de belles choses. La ville énorme, aux ruelles tortueuses s'enchevêtrant en zigzags, en serpents, est un véritable labyrinthe dans lequel on se retrouve difficilement. J'ai erré deux jours ici et cependant je ne peux que marcher à tâtons, ne sachant jamais trop si j'arriverai au point souhaité. Ce réseau inextricable de rues avec maisons à balcons et à miradors est bâti sur une montagne à pic, au bas de laquelle coule le Tage, pauvre fleuve assez étroit. Partout des citadelles maures; débris moyenâgeux dorés par le soleil. Les ponts sont fortifiés, le parcours du fleuve aussi et l'on se demande quelle était la puissance des soldats de l'empire qui purent enlever Tolède. L'énumération des choses vues en compagnie d'un guide serait longue et ne pourrait que diminuer la vision générale que j'ai de toutes choses d'ici. Bu et trop bu peut-être avec le guide, un vin extraordinaire, un bon vin de Tolède, à 10° le verre. Ce vin est un trésor et c'est sous sa véritable émotion que je pleure presque d'enthousiasme en peignant la posada de Cervantès. Je suis allé la revoir ce soir. Je pars demain, absolument ébloui des richesses accumulées ici par le génie guerrier, la jalousie mauresque et surtout par la foi. La maison du Greco est un paradis ; modeste maison, mais combien touchante par les objets ayant appartenu à cet homme de plus de foi que d'art proprement dit. Ce soir, la ville m'est apparue plus belle encore ; le Zocodover était noir de monde et je me suis senti moins étranger parce que ayant bu à la coupe d'art... C'est ici que je voudrais revenir avec ma chère femme. La chose est possible."

Madrid

"Je cours à la poste, rien.. Ceci ne laisse pas de m'inquiéter, d'autant plus que cette nuit encore... mais vais-je être assez faible pour m'inspirer des rêves ? Je parcours la ville, celle-ci étant maussade, laide, embêtante, mon ennui redouble. Je n'aurais pu prévoir une pareille déception. En cours de route, on m'avait cependant averti. Mais ceci est en-dessous de tout. Les voitures sont conduites par des larbins en culottes de peau, mais ils sont maigres et les chevaux ont faim.

Luxe de mauvais aloi, et le noble Espagnol a élevé la mendicité à la hauteur d'une institution protégée par la force ? Je m'explique un peu l'absence presque totale des terrasses aux cafés : elles sont intenables ; de minute en minute, les borgnes, les claudicants, les aveugles viennent quêter, des hommes grands et solides aussi. L'Espagnol vivrait-il donc de son renom de noblesse ? Je commence à en revenir sur ce pays où, paraît-il, les femmes sont belles ; à peine en ai-je pu compter 3. Paris décidément - il n'y a que ça - en comptant une forte population d'êtres beaux, le restant est au moins sortable et ne comporte pas la désorganisation physique que je remarque ici. Et puis, si l'intellectualité ou l'affabilité entre en jeu ! Je ne sais, ne voulant pas trop médire sans avoir mûrement réfléchi. Dix personnes mal foutues sur vingt qui passent : le chiffre vient d'être contrôlé. Visite au Prado, admirable ; aucune comparaison à faire avec aucun musée ; c'est unique : les Velasquez, les Titien ! Je n'ai pas encore assez vu Goya qui me paraît jusqu'ici en-dessous de sa réputation et de l'amour que je pensais en avoir. Prado : deux portraits de Moro (1512-1581) me donnent la chair de poule ; autant que possible, ne plus peindre en partant du blanc. Ce procédé troue le tableau et le rend plus petit. J'ai observé le plus que je pouvais un Titien.. C'est certainement le peintre qui me paraît le plus admirable. Sa science est de celles qui s’imposent sans se montrer ; elle est mystérieuse comme l'électricité par exemple, dont on jouit des effets, mais dont on ignore l'existence tangible. Les contours sont capricieux dans leur emploi, ici larges dans les ombres, dilués mais secs dans les clairs. Les mains sont peintes puis glacées. Les étoffes sont travaillées en pleine pâte sur une préparation fixe. Les velours sont glacés sur la pleine pâte. La préparation consiste en une couleur chaude, un brun sans aucun doute employé assez épais et qui se suffit à lui-même : si bien qu'en beaucoup d'endroits, il appuie la couleur ou la neutralise. C'est curieux, j'admire le Vélasquez, je le mets par-dessus tout pour sa connaissance absolue du beau, et ma pensée ne peut se détacher du Titien. J'étais venu pour voir celui-là , je resterais davantage ici pour celui-ci. Dire que j'ignorais ces maîtres ! Comment me faisais-je une idée de ceux qui ont précédé notre époque ? Le Louvre est un entassement énorme de belles choses, mais il n'en est pas de sublimes comme ces deux Titien. On me dit qu'à Dresde et à Londres... j'irai aussi."

Plazza de Toros

Je n'ai jamais été aussi bien dans un théâtre de Paris. À ma droite, sur la même hauteur, la loge présidentielle, à gauche en bas le Toril (suit croquis).

Je viens de la voir, cette fameuse course, cette course sensationnelle des adieux de Bombita. Ça m'en a fermé l'estomac. Je me demande ce que certains artistes peuvent y trouver d'émotion. C'est tout bêtement, lâchement cruel. De beaux ensembles point, de beaux mouvements, encore moins. J'avais vu une course à Roubaix, et c'était identiquement la même chose, sauf que là-bas il y avait un soleil admirable et qu'ici la pluie a à peine cessé. Jamais je n'aurais cru pouvoir englober une race tout entière dans une haine aussi complète... Est-ce un vieux regain héréditaire ? Les señoras Olle renâclent et reniflent comme des cordes à fruits ; elles se mouchent vulgairement comme des pompes de carrières, les hommes bousculent sans un mot de politesse. Les autos fument, les tramways marchent à gauche, les fiacres n'ont pas de mante et l'on appelle la bière Cerveza !!! Ainsi une grue ne dit pas : "un bock chéri ?", elle dit : Cerveza chiquo et on comprend : c'est presque du volapük. Mais pour en revenir à la course : six muerte, cinq chevaux tués, une boucherie, voire même, il m'a semblé que les picadors laissaient à dessein approcher leur monture pour exciter et calmer la foule par le sang... et quelle passion... des gueuleries... Quelques gouttes de pluie et toute cette belle passion a disparu. Quel est donc ce peuple qui se contente de si tristes jeux ? On les discute comme on discute la manille, le cœur du Cid doit être bien loin de ces discussions. Je maugrée d'être si monté sur Madrid, car le vernis de Titien continue à me hanter. Dussé-je demain m'embêter dix heures pour la revoir un instant (c'est lundi et les musées ouvriront quand ils voudront) je resterai. J'écris ceci de ma chambre où je me suis réfugié. Une punaise, la première. Ça et le tabac qui est infect, c'est complètement Madrid.

On voit qu'ici le curé est chez lui. Il fume, crache, se promène à la manière des officiers et prend carrément les femmes par le bras. Il est fort, plus fort que partout ailleurs. Ils ont l'air de reîtres et les soldats ressemblent à des bedeaux. Je partirai demain soir pour Avila, en brûlant Ségovie et l'Escorial. L'Escorial est un tombeau et quant à Ségovie... Pourquoi irais-je gâter le bon souvenir que je tiens de Tolède ? Je commence d'ailleurs à avoir une furieuse nostalgie de la France... et de ma femme surtout.

L'Escorial est loin d'être ce que j'avais pensé. C'est une grande bâtisse grisâtre avec une coupole et ces tours cornées sans le moindre caractère. Je pensais voir quelque chose de rude et d'imposant ; c'est une énorme pièce montée (suit croquis)."

Avila

"Charmante petite ville, bien province, perchée sur un plateau rocailleux, à 1 500 mètres de hauteur. Il y fait un froid de loup et la nuit j'ai littéralement grelotté, bien qu'emmitouflé. Un voyageur me renseigne et je débarque dans une fonda un peu à l'espagnole et le séjour que j'y fais est fort agréable. Le patron est aimable et nous conversons le soir, lui sans savoir le français, moi sans connaître l'espagnol. Fait une promenade avant le repas. Vu Avila de la Cruz ; le ciel était sinistre, le vent glacial, impression énorme, mystérieuse, un peu moyenâgeuse. Le lendemain tentative de travail : cela ne rend pas ; il fait trop froid. Je parcours les rues et commence à trouver qu'une ville espagnole = une ville espagnole. Je me propose de brûler Burgos. Dans le courant de la promenade, descendu à l'ancien pont où (se trouve ?) une Posada. Allées et venues de gens dans un costume de caractère. Au loin, on voit arriver ou partir pour la montagne de véritables caravanes aux costumes brillants. Les hommes sont drapés dans la cafta et sont d'un très grand effet, surtout les vieillards juchés sur des ânes beaucoup plus petits qu'eux. Vu aussi deux cavaliers sur le même cheval. Homme et femme, très bien comme effet ! Départ d'Avila à l2 ½. pour arriver à Burgos, 360 Km, à 10 ½ du soir ! À Arevalo, au fur et à mesure que l'heure du départ approche, une bonne femme tire dessous ses jupes un sou, puis deux, puis encore un pour les donner à sa fille (sans doute), qui s'en va. Jolie ville, avec pont, châteaux-forts. Arrivée à Burgos à 10 ½, me suis endormi depuis une heure environ, les membres me font mal, je grelotte : un lit ! un lit ! Je saute du train, je verrai Burgos : au fond, bien au fond, j'en avais une furieuse envie.

Bien m'en a pris de me contenter. Burgos, sans être extraordinaire, a des monuments fameux. La cathédrale, extérieur et intérieur, me séduit beaucoup. Vu une chapelle illuminée ; pleine de monde en prière. Je m'avance timidement : quel spectacle ! Dans un rutilement d'or au milieu, une niche noire et au centre un Christ, mais un Christ inouï, inimaginable ! C'est un cadavre empaillé et vêtu. Les gens adorent ça. C'est hideusement extraordinaire. J'ai acheté une carte postale représentant cette attraction romantique et bien espagnole. Il continue à pleuvoir et il fait plus froid ici qu'à Avila (croquis). Burgos est d'ailleurs la capitale du froid en Espagne, de même que Murcie est la capitale du chaud. Sur le point de quitter l'Espagne, je fais un retour en arrière. Impression générale un peu maussade, pays assez triste et qui déteint, dans sa sévérité, sur les gens. Les femmes ne sont pas telles qu'on veut les voir (il est vrai que je n'ai pas vu l'Andalousie) ; si elles se mettent à avoir quelque grâce, c'est pour, tout de suite, avoir l'air de grue. Les traits sont lourds, épais, avec des grains de beauté poilus. Les lignes du corps sont rarement belles.

L'Espagnol mâle à moustaches me paraît odieusement vulgaire, au contraire entièrement rasé, il prendrait quelque caractère. Pays en retard de cinquante bonnes années sur la France."

Bordeaux

"Un monde fou, des campagnards en masse. Visite présidentielle. Vu dans la foule contenue par un cordon de soldats, une femme du pays sans doute qui protestait, toute rouge, sa main gantée de mitaines, s'élevait pour accentuer sa fureur ; elle fut bientôt garnie de cartes postales que les camelots y inséraient de force et j'ai eu mon bon gros rire. Bordeaux, beau fort s'il n'était bichonné pour le Président. Je ne comptais pas sur une pareille teinte. Cherché ? une porte intéressante. Vu le monument aux Girondins. Petite émotion à cause de ses dimensions en rapport avec le souvenir gardé des Girondins."

Fin des commentaires.